コラム:

CLP規則 1 の概要と、この度の修正内容、第二次ATP

(第1回 2011/03/14)

元・富士フイルム 山口 潤 氏

このコラムでは、二回にわけ、欧州のラベル表示の法律であるCLP規則の概要と最新情報を初心者むけに紹介します。

CLP規則は全1355頁にも及ぶものですが、ここではCLP規則の骨格を中心にしできるだけ全体像がわかっていただくことを目的に紹介します。

コラムですから、私の私見を交えて、CLP規則が開発されてきた歴史を含め紹介します。

全てのは紹介できませんので、詳細に関しては、各種文書や各種講習会等での情報取得をお願いします。

なお、紙面の関係から、GHS 2 および MSDS 3 に関しては詳しい説明をしていないことをご了解ください。

はじめに

最初に、欧州の環境法の特徴をご理解ください。

欧州の環境法は日本の法律と大きく異なっており、対応に関する考え方も同じではないと感じています。

日本の法律は、一般に白黒がはっきりしており、何をどう守れば良いかが明確です。また、遵法に必要な手段も用意されています。

一方、欧州の環境法は理念法もしくはガイドラインの性格が強く、考え方は明確ですが、法を遵守する手段が無いもしくは開発中であることが多く見られます。

従って、欧州法の理念・考え方をはっきり理解すると同時に欧州内の各企業が遵守できている範囲を良く調査し、実態にあわせた対応を行う必要があります。

全ての要求事項を完全に行うことはコスト的にも技術的にも困難な場合があります。

逆に、世の中が進歩し、欧州内で実行できるようになった範囲に対応していない場合には問題が発生することがあります。

本コラムがCLP規則の考え方に対する理解の一助になれば幸いです。

1 CLP 規則:分類、表示と包装に関する規則(EC)No1272/2008(2008 年 12 月 31 日に 公示)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF

2 GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム(2003 年に国連から発行)

3 MSDS:製品安全データシート

第二回目は、CLP規則第二次ATP 4 の改訂詳細と関連するガイド(ラベルおよびSDS) 概要を予定しています。

CLP規則までの流れ-各国でのMSDS/ラベルの義務化

化学物質情報の提供は古くからおこなわれていました。

4000年前のエジプト時代に医師が治療薬の情報をパピルスに記載した文書が最も古いと言われています。

その後、ギリシア・ローマ時代には修道院が中心となりこれらの文書を手でコピー等して伝承してきたようです。

近代的なMSDSが一般に流通しはじめたのは第二次世界大戦の後です。

米国の造船にペンキが使われるようになり、密閉した船内でペンキを使う人の安全を守るための情報提供手段として「安全データシート」の原型が開発され、

1960年台なかばに「安全データシート」の様式「LSB-OOS-4」が定められたのがMSDS(SDS)の最初の様式と言われています。

その後、記載事項拡大の努力が続けられました。

1989年に国際化学工業協会協議会(ICCA)が様式を提案し、1994年に国際規格としてISO11014-1が発行され、現在使用されている16項目のMSDS様式が確立しました。

その様式が国際的に広く使われるようになりました。欧州・米国・日本でもこの様式を使用しています。

MSDS発行に関しては、米国では1985 年のOSHA(労働安全衛生局)の危険有害性周知基準により義務化されています。

欧州ではMSDS(欧州ではSDS と呼ばれています)を作成する対象化学物質をDSD 指令・混合物はDPD 指令で規定し、

指令2001/58/ECでMSDSの様式を決めています。

他の国でも各国の法律でMSDSの発行を義務化してきました。

ラベルに関しては、1938年に米国で食品の成分表示を義務化したものが最初とのこと(Wikipediaによる)ですが、

欧州は前述のDSD/DPDにてラベルを義務化しました。

ラベルに関しても、MSDS同様に各国で義務化が進んできましたが、

MSDSとは異なり、表示項目や使用するマーク等の国際統一はなされておりませんでした。

4 CLP規則第二次ATP:検討されているCLP規則の技術的進歩による第二次改訂(ATP:the Adaptation to Technical Progress)

5 DSD: 指令67/548/EEC「Dangerous Substance Directive危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令」1967年

6 DPD: 指令1999/45/EC「Dangerous Preparations Directive 危険な混合物の分類、包装、表示に関する理事会指令」1999年

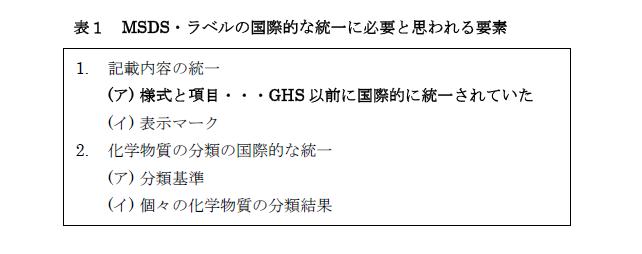

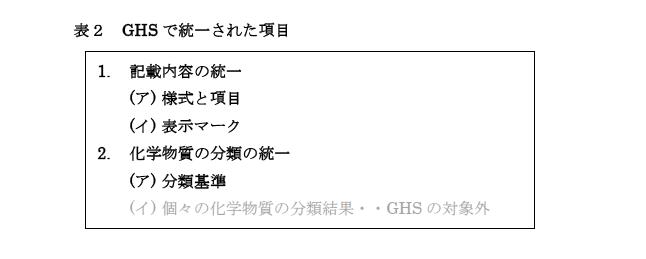

理想的には、下の表にあらわすように、様式やマークの統一のみでなく、

化学物質の有害性の分類基準および個々の化学物質の分類結果の統一が必要と考えられます。

GHS以前では、国際標準例えばISO11014-1で表1の1.(ア)の様式と項目を国際的に統一されていました。

以降この表を基準にしてGHSおよびCLPを考えてみましょう。

CLP規則までの流れ-国際的な調和の動きとGHS

このように、MSDSは記載様式は国際的に16項目と統一化されてきましたが、

化学物質の分類基準が各国様々であり、同じデータを使用した場合でも、

ある国で例えば強い引火性と指定されている物質が他の国で引火性と指定されている等各国での区分が必ずしも同じでないという問題があり、

分類基準の統一が求められていました。

また、上記の区分の違いに加えてラベルのマークについても表示するマークが国によって異なるという問題をかかえていました。

このような問題点を解決するため、

リオデジャネイロで開かれた「環境と開発に関する国連会議」(1992年)で採択されたアジェンダ21の化学物質の管理に関する基本的な課題に関する第19章で、

「有害及び危険な製品の違法な国際的移動の防止を含む、有害化学物質の環境上適正な管理」が取り上げられ、

その中の国際的な目標の一つとして「化学物質の分類と表示の調和」の検討が始まりました。

爾後、国連によりGHSの開発がすすめられ、2003年にその成果としてGHS初版が出版されました。

GHSの実施については、2008年中の導入を目標とする国連決議がなされ、日本や欧州等各国での法制化が進められてきました。

欧州も、この国際的な流れに沿ってGHSに対応した化学物質の表示を行うCLP規則を法制化しました。

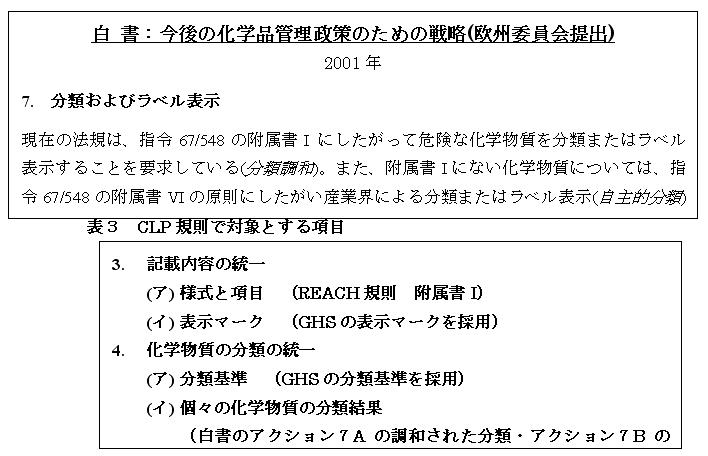

CLP規則までの流れ-欧州白書7

ここで少し年代が戻りますが、欧州ではこのGHSの検討と並行して、化学物質管理の新しい規制のあり方についての検討が行われていました。

その結果として2001年2月に欧州白書公表が公表され、REACH規則およびCLP規則の基礎となりました。

基本的な考え方はこの欧州白書に明示されていますので、CLP規則に対応する部分を紹介します。

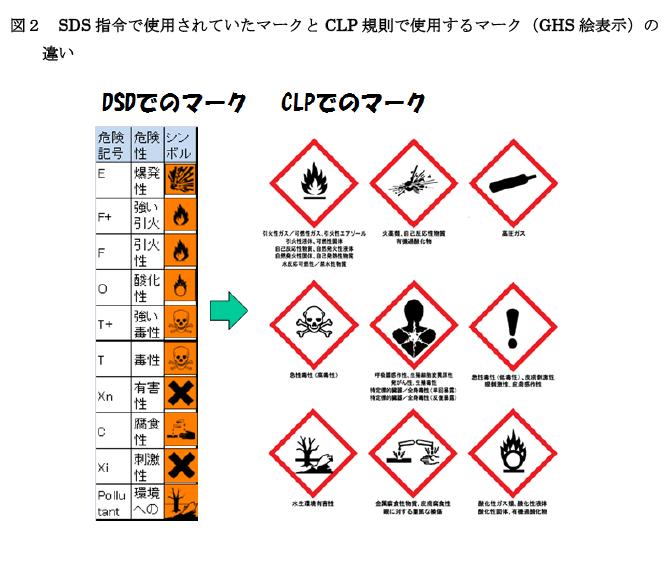

従来の規則SDS/DPDとの関係

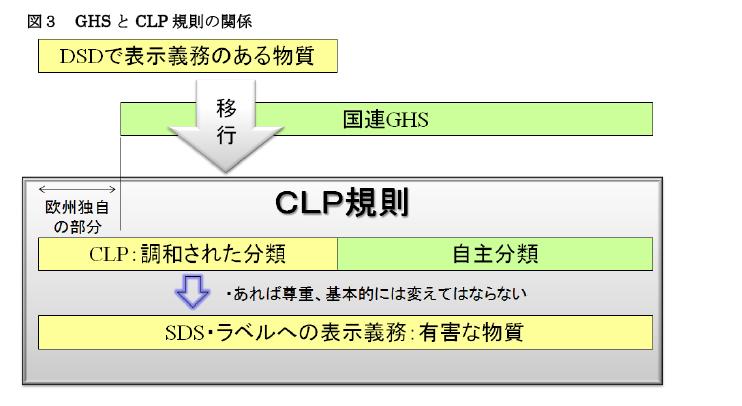

上述の白書のセクション7Cに従い、欧州はGHSを採用してCLP規則を作成しました。

そのため、従来のSDS/DPDではマークの数は7つを使っていましたが、CLPではGHSとマーク(絵表示)をあわせたため、マークの数が9個となりました。

また分類の数も増えており、より精緻な表示・分類となっています。

このようにCLP規則がGHSを採用したので、日本でGHSに従ったMSDS・ラベルを欧州用にも使えるのでしょうか?

答えは否です。

欧州では1967年以来、DSD/DPD規則により物質・混合物の分類と表示を行い、人の健康と環境の保護を行ってきました。

CLP規則の前文の(15)に、DSD/DPD規則による現行の保護レベルを維持するため、

まだGHSに組み込まれていない有害性の分類をCLP規則に組み込むことが書かれています。

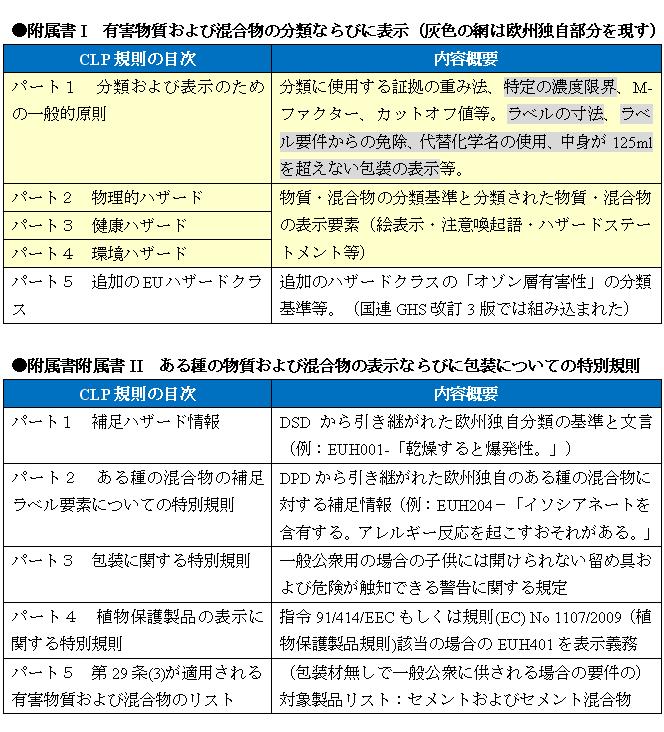

CLP規則はGHSを基礎としていますが、同時にDSD/DPDも基礎としていますので、GHSに無い分類、

GHSに無い注意文言が規定されている点、留意が必要です。

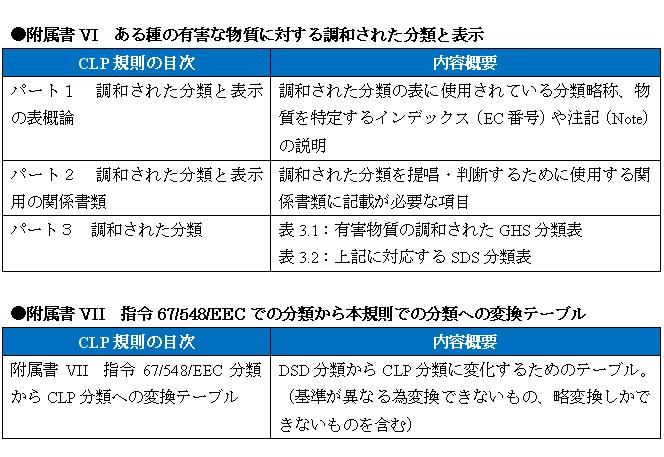

また、CLP規則では出発点として、従来DSDで義務化していた対象物質のリストを使用していますが、

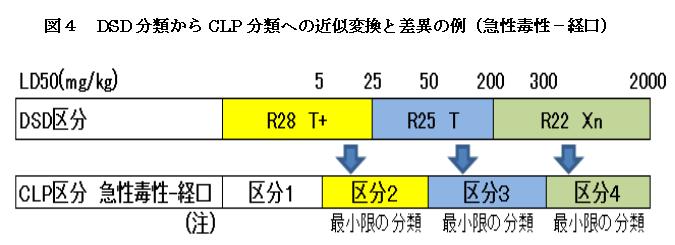

各物質の有害性の分類に関してはDSD分類からGHS分類に変換して附属書VIの表3.1を作成しています。

SDS/DPDの分類基準とGHSの分類基準が完全には一致しないケースが多々ありますが、

附属書VIIに記載している変換方法を用いて、近い基準のCLP分類(GHS+α分類)に置き換えています。

これらの近似変換したCLP分類は表3.1に*等の注意書きがついています。

たとえば、*の注意書きがついている分類は「最小限の分類」とよばれており、使用者がCLP分類(GHS+α分類)の基準に照らして検討しなければならず、

より厳しい分類になる場合はそのより厳しい分類を使用する必要があります。

CLP規則の附属書VI表3.1を有害化学物質のGHS分類のリストと考えるのは間違いです。

表3.1はかなりの部分が有害化学物質のDSD分類から近似変換したGHS+α分類のリストで、日本の政府から提供されているように、

有害性データ使用してGHS分類基準に照らして分類したものではない点ご注意ください。

ただし、白書のアクション7Bに記載しているように、CLP規則では欧州に物質もしくは混合物を上市する場合はCLP分類を届け出することを義務化しています。

この届けられた分類結果はC&Lデータベースとして公表される予定です。

公表は2011年5月頃との噂があります。

このC&Lデータベースに掲載される分類は有害性データを基準にしたGHS+α分類ですので、日本の政府が出している分類と比較しうるものです。

同一物質に対していくつもの異なった分類が届出されているといううわさもありますが、時がたてばGHS+α分類の精度が上がってくるでしょう。

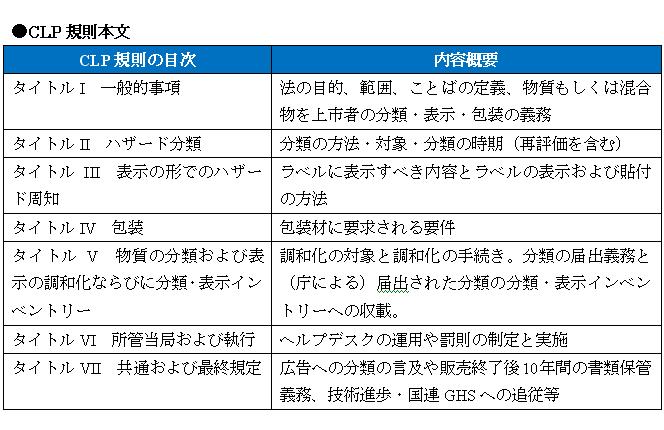

CLP規則概要と国連GHSを採用した部分

2009年に発行されたCLP規則は従来のSDS/DSDでの対応を保ちつつ、2007年に発行されたGHS国連文書の改訂2版に対応したものです。

また、前述のように、CLP規則はSDS/DSDを基礎とした欧州版のGHSと言うべきもので、日本で行われているGHSの範囲に含まれない要求事項が多々あります。

CLPラベルが日本のGHSラベルと大きく違う点を敢て拾い上げると以下の5つです。

- 国連 GHS にない従来の SDS/DSD から引き継いだ補足ハザード情報やそれらにかかわる種々の要件がある。

- 調和された分類(欧州レベルで決められた分類)があればそれを使用しなければならない。

- 分類を届け出なければならない。

- ラベルは製品を上市する国の公用語(複数の場合もある)で記載しなければならない。

- ラベルおよび絵表示の最小のサイズが決められている。(包装のサイズごとに異なる)

CLP規則に従った分類と表示は、物質に関しては2010年12月1日から、混合物に関しては2015年6月1日から実施義務があります。

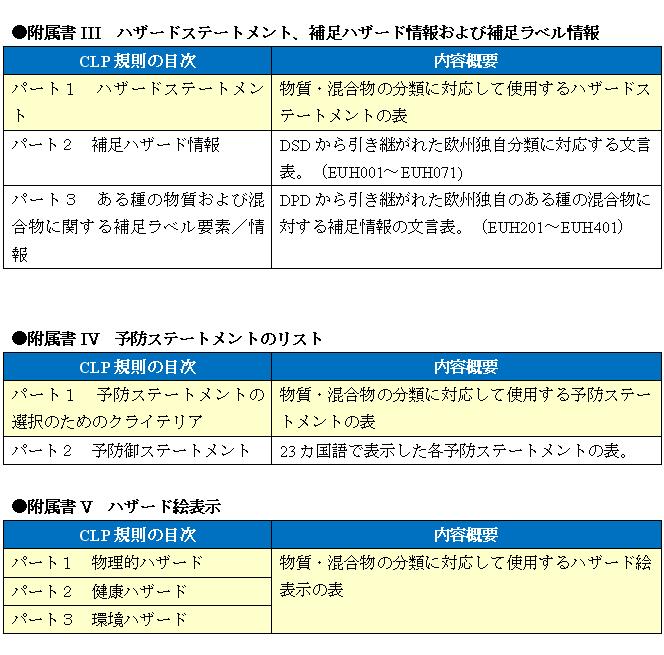

以下に、CLP規則およびその附属書に記載されている内容の概要を説明します。

国連GHSを採用した部分は黄色い網をかけていますので、網がけしていない部分は欧州独特の+α部分であると理解してください。

CLP規則はダイナミックな規則

CLP規則第53条「技術的および科学的進歩への適用」において、欧州委員会はGHSの進展に伴う国連の修正を考慮することが明示されています。

一方、国連のGHSは2年ごとに改訂されます。

即ち、国連のGHSの改訂内容にもよりますが、CLP規則は2年ごとに改訂があっても不思議はありません。

また、CLP規則には有害物質の調和された分類が掲載されていますが、この有害物質の分類は新しい知見が得られるごとに改訂されます。

この表に掲載されていない物質で新たな知見が得られてこの表に掲載されるケースも多いと思えます。

実際CLP規則の前進のDSD規則は1967年から2009年までの42年の間に31個のATPが発行されました。

ほぼ毎年改訂されたことになります。

改訂で物質の分類や表記法がかわればSDSとラベルの再発行、改訂が必要となります。

第二次ATPでの改訂内容

前述のように、第一次ATPまでのCLP規則は国連GHSの改訂2版(2007年版)に対応したものですが、

国連GHSの改訂3版(2009年版)に対応すべく第二次ATPが2011年3月30日に公表されました。

第二次 ATPの主な改訂内容は、国連GHSの改訂3版の変更を採用して、呼吸器感作性・皮膚感作性に細区分が採用され、水生環境有害性の基準が変更されています。

また、ラベル中の絵表示サイズの基準がやや緩和されています。

次回のコラムで詳細を紹介します。

CLP規則のガイド類

CLP規則の実施に関しては多くのガイド、FAQ(よくある質問)やQ&A(質問と回答)が発行されています。

参考のため、以下に記載します。

URLやバージョンが変化することがありますので、入手は以下の英語名で検索して最新版を入手してください。

CLP 入門ガイド:Introductory Guidance on the CLP Regulation(Module 1 ガイダンスとも言われる)

CLP 適用ガイド:Guidance on the Application of the CLP Criteria(Module 2ガイダンスとも言われる)

SDS ガイド(ドラフト):Second draft Guidance on the compilation of safety data sheets(SDSs)

包装とラベルガイド(ドラフト):Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (draft)

CLP 文書ガイド:Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling

CLP 届出ガイド: How to notify substances in the Classification and Labelling Inventory

分類の届出ガイド:Practical guide 7:How to notify substances in the Classification and Labelling Inventory

REACH-IT :届出マニュアル:REACH-IT Industry User Manual Part 16 - How to create and submit a C&L notification using the REACH-IT online tool

CLP FAQ

CLP Q&A

|