|

(株)フジクラ 電子電装環境部 主席技術員 地頭園 茂 氏

このコラムでは、各種の化学物質法規制の概要・考え方から対応、情報を収集するための方法などを紹介していこうと思っています。皆様のご参考になれば幸いです。

第3回 「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議 - 後編 -

(2011・8・1)

「環境法令」が制定されるもとになった環境問題などを知ることにより、「環境法令」をより身近に感じていただき、その理解を深めるきっかけになればと思い、前回と今回の2回に分けて「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議などについて紹介しています。

若い方にとりましては、ほとんど初めて聞くことばかりだろうと思いますが、年配の方にとりましては、昔聞いたことがあって、もしかすると当時がよみがえって少し懐かしく思われるかもしれません。

いずれにしましても、老若男女を問わず、この地球に住んでいる私たちに深く関わる出来事ばかりだったと思います。

地球温暖化問題(気候変動の問題)は、原因からも影響の範囲からも、それまでの公害問題に比べると範囲も広く、対象者もさまざまという大変複雑な問題になっています。

ところが、そのように大変複雑な問題である、温暖化や気候変動といった地球環境問題ですが、実は1997年までは、一部の気候専門家や環境専門家にしか知られていないという問題でした。

そしていよいよ1997年に、一般の方にとって地球環境問題への関心を高めることとなる国際会議が日本で開催されることになります。

「環境法令」へ ・・・ 「京都議定書(Kyoto Protocol)」

1997年の「国連気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)第3回締約国会議(京都会議)」がきっかけになって、一般の方の気候変動問題への関心が高まりました。

さらに、この京都会議で「京都議定書(Kyoto Protocol)」が議決されたことも、地球環境問題に対する日本国内の意識を大きく変えた画期的な出来事と考えられています。

1997年12月11日、京都市にある国立京都国際会館で「第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)」が開催されました。この会議の中で議決した気候変動枠組条約に関する議定書を「京都議定書(Kyoto Protocol)」と呼んでいます。

この京都議定書は、1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む38ヶ国と欧州委員会)にそれぞれの目標量を示して6種類の温室効果ガスの削減を義務づけ、さらにその達成時期も定めています。

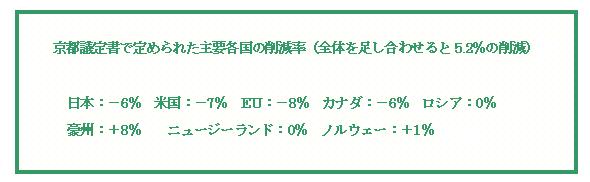

京都議定書で定められたことは、温室効果ガス排出量について、1990年を基準としたそれぞれの国別の削減目標数値や、世界各国が互いに協力して約束期間内に目標を達成することなど、おおよそ次のようなことです。

(1) 温室効果ガスの対象は、6種類(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6)とする。

(2) 1990年以降の新規の植林、再植林、森林減少などによるCO2の吸収や排出も考慮する。

(3) 2008年から2012年の5年間を第1約束期間とする。

(4) 数量目標(QELROs)として、附属書Ⅰの国全体で、CO2、CH4、N2Oの3ガスについては、基準年を1990年とし、HFCs、PFCs、SF6の3ガスについては基準年を1995年として、二酸化炭素換算での総排出量を少なくとも5%削減する。

(5) 排出権取引は、その仕組み、ルール、ガイドライン等を条約締約国会議で設定する。

(6) クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism : CDM)を設ける。

・ 非附属書Ⅰ国の持続可能な開発、条約目的達成の支援、そして附属書Ⅰ国の数量目標(QELROs)の達成を目的とする。

・ 非附属書Ⅰ国は、排出削減につながるプロジェクト活動により利益等を得ることができ、附属書Ⅰ国は、同プロジェクトで生じたことが認められた削減量を自国の数量目標(QELROs)達成に使用することができる。

・ 本メカニズムは、議定書の締約国会合の監督の下、理事会が管理や指導を受け持つ。

(7) バンキング/ボローイングの取り決め

・ バンキング(超過削減量の繰り越し)は、締約国からの要請に基づき次期以降の約束期間に繰り越すことを認める。

・ ボローイング(不足削減量の前借り)については認めない。

(8) 附属書Ⅰ国間における共同実施を認める。

「京都議定書」の発効までの道のり

1997年12月に議決された京都議定書ですが、発効までは長い道のりでした。

それは、京都議定書の第25条で規定された「議定書の発効には『気候変動枠組条約』の締約国(185ヶ国と欧州委員会)のうち55ヶ国以上が議定書を批准しなければならない。さらに、この批准国のうち締約国の1990年のCO2排出量が、未批准国を含むすべての締約国の排出量の55%以上にならなければいけない」という発効条件がなかなか整わなかったためでした。

経済界等からの反発により米国は受け入れを拒否、さらにロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、議定書の発効条件は整わず、約7年間待たなければなりませんでした。

2004年に、ロシア連邦が批准したことで発効条件が整い、2005年2月16日に「京都議定書」はようやく発効されました。

目標達成時期について

京都議定書では、2008年から2012年までの5年間を第1約束期間と定め、先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減するという達成目標を定めています。

さらに、各国の遵守制度については「第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7)」などでも話し合われています。

そして、約束期間内に目標達成ができなかった国は、その国の排出超過の1.3倍分を次の約束期間の割当量から差引くこと、次の約束期間では遵守できるような行動計画を策定すること、排出量取引が禁止されることなど、法的な拘束力はありませんが、罰則規定なども決定されています。

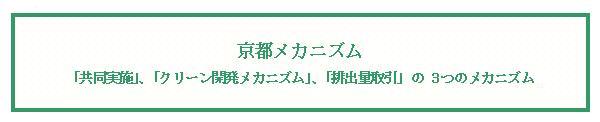

各国の削減目標達成のために、京都議定書に盛込まれた、次の3つの制度

(1) 共同実施、(2) クリーン開発メカニズム、(3) 排出量取引 を京都メカニズムと呼んでいます。

(1) 共同実施

「先進国同士が協力して」プロジェクトを実施し、その結果得られた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。

共同実施で発行されるクレジットをERU( Emission Reduction Unit )といい、排出枠として活用することが可能です。

(2) クリーン開発メカニズム

「先進国が発展途上国と協力して」プロジェクトを実施し、その結果得られた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度です。

クリーン開発メカニズムで発行されるクレジットを CER ( Certified Emission Reduction )といい、排出枠として活用することが可能です。

(3) 排出量取引

「先進国同士が」排出枠の獲得などの取引を行う制度です。炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する制度で、割当量単位のほか、ERU、CER、さらに植樹などの吸収源を増やす活動による吸収量も取引できます。この排出量取引は京都議定書の発効が前提となっていましたので、2005年の発効から京都メカニズムの排出量取引が行えるようになりました。

なお、京都メカニズムの枠外では例えば、EU(EU-ETS)、イギリス(UK-ETS)、シカゴ(CCX)などで、実際に排出量取引が行われています。

このような画期的な京都会議から10年後の2007年には、国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)と元米国副大統領のアル・ゴア氏が、気候変動の啓蒙活動に貢献した功績でノーベル平和賞を受賞しています。

さらにその翌年2008年には、京都議定書の「第1約束期間」が始まり、また同年7月には、北海道の洞爺湖における主要国首脳会議(サミット)で、京都議定書の次(いわゆる「ポスト京都」)が話し合われるなど、気候変動は国際会議でも重要な議題のひとつとなり、国内でも地球環境問題に関連するニュースが、しばしばトップニュースの扱いになるなど、最近2~3年の間でさらに関心が高まってきているようです。家庭や学校、企業などでも省エネや節電などのエコ活動が盛んになってきています。

次は、少し視野を広げて国際的な動きについて、1970年代から見てみたいと思います。

「環境法令」へ ・・・ 「国連環境計画(UNEP)」

1972年6月、スウェーデンのストックホルムで「国際人間環境会議(United Nations Conference on the Human Environment)」というハイレベル政府間会合が開催され「人間環境宣言」および「環境国際行動計画」が採択されました。

さらにこれらを基に、1972年12月、国連環境計画(United Nations Environmental Programme: UNEP)が設立されました。

(参考: <外務省国連環境計画ページ )

国連環境計画(UNEP)は、国連加盟国間の条約に基づくという点で国連の正式な一機関です。

国連が環境問題について正式に議論する場や権限など持つことができたのは、この国連環境計画の設立が大きく寄与するところと思います。

もちろん国連環境計画で対象とされる環境問題は、国連加盟国が直面しているさまざまな環境問題を対象としていて、必ずしも有害化学物質問題や気候変動(温暖化)問題だけではありません。

資源枯渇、生物多様性、人口爆発、森林破壊、南北格差など環境にも深く関連するさまざまな問題も国連で話し合われています。

「環境法令」へ ・・・ 「ローマクラブ(The Club Rome)」

国連以外で環境問題を取り扱った著名な組織としては、1968年にイタリアの財界人であったA・ベッチェイ氏が設立した民間の有識者組織「ローマクラブ(The Club Rome)」があります。この組織は、政府関係者を除いた、国際的な科学者、経済学者、プランナー、教育者、経営者などから構成され、その初会合が1968年にローマで行われたことが名前の由来になっています。

この「ローマクラブ」では、将来おそらく世界が直面すると考えられている、さまざまな問題に関する検討プロジェクト(人類の危機プロジェクト)が立ち上がりました。

そして次のふたつの研究課題とその分析が、マサチューセッツ工科大学(MIT)などの学識経験者に委託されることになりました。

(1)人口増加や工業化が急激に成長した場合、再生不可能な資源の枯渇、食料不足、廃棄物や化学物質等による環境汚染、についてどのようなことが予想されるか?

現在の政府の政策は破局を導くのではないか?

それとも、技術革新によって破局は免れると言えるのかどうか?

(2)システム・ダイナミクスの理論やコンピューター技術などの先進技術を駆使して、資源の枯渇、食料不足、廃棄物や化学物質等による環境汚染に対して長期的に影響を与える要因を明らかにできないか?

このように「ローマクラブ」の出発点は、当時としてはかなり先進的と思われる課題でした。

そしてこれらの研究をもとに4年後の1972年3月に「成長の限界(The Limits to Growth)」という報告書がまとめられました。

その分析手法は、コンピュータシミュレーション技術を駆使して将来を予測したもので、その結論は、1900年から1970年までと同じような人口成長や経済成長が継続した場合、資源枯渇と環境汚染により食料不足となり、南北格差が深刻になり、やがて世界は破局を迎える、という悲観的なものでした。

そして報告発表の翌年1973年に第1次石油危機が勃発し、この報告書の結論はますます人々の注目を集めることになります。

「環境法令」へ ・・・ 「化学工場の事故」

化学産業の発展とともに化学工場の規模も大きくなってきました。その結果、公害だけではなく、直接的に化学物質被害をもたらしてしまう化学工場の事故も数多く発生するようになってきました。

1976 年には、イタリアのミラノ市の北部にあるセベソにおいて、農薬工場の爆発により飛散したダイオキシンによる周辺の環境汚染が発生しました(セベソ事故)。

汚染地区は、居住禁止や強制避難などの政策が取られました。しかし周辺地域でも、鶏、野兎、猫といった動物などの大量死や、奇形出生率が高くなった、などが報告されています。

そして、この事故を教訓として化学工場の安全のための規制という動きが始まります。

1982年に当時のEC(欧州共同体、現在の欧州連合EU)が、有害物質による汚染を減らし、人々の安全を守るための規制を求めた指令(セベソ指令)を発行し、1985年までに実施するよう加盟各国に求めました。さらにその後、1996年には改正EU指令(セベソ指令II)が採択されています。

1984 年には、インドの州都ボパールで操業していた米国の多国籍企業ユニオン・カーバイド社(UCC)のインド支社の殺虫剤製造工場で爆発が起こり、約40tのイソシアン酸メチル (MIC) が有毒ガスとなって工場周辺の町に流れ出しました。

この有毒ガスは肺を冒す猛毒で、即死者は2,000 人に上り、世界最悪の化学工場事故と言われています(ボパール化学工場事故)。

この事故は、ユニオン・カーバイド社のインド支社が起こしたものでしたが、翌1985年に同社は、米国国内においても事故を起こしてしまいました。

それまでの米国では、第39代J・.カーター大統領が就任してすぐ環境問題に取り組み始め、1977年5月には、長期的な環境問題の研究政策を打ち出していました。

それを受けて、長期的地球的視点による人口、資源、環境問題の相互関係の研究が、合衆国政府によって始まり、1980年7月に、環境問題諮問委員会(Council on Environmental Quality)と国務省が、「西暦2000年の地球(The Global 2000:Report to the President - Entering the Twenty-First Century)」という報告書を発表していました。 そしてその内容は米国環境白書にも反映されていました。

これらの事故をきっかけとして米国民の近隣工場における事故発生への関心が高まり、その結果「地域住民の知る権利法」が成立するとともに、化学産業界が積極的に情報を公開していくという取組みも開始されました。

近年では、2005 年11 月に中国吉林省にある中国石油吉林石化公司所有の石油化学工場で爆発が起こり、ベンゼン、ニトロベンゼンなどの水質汚濁物質が近くを流れる第二松花江に流出するという事故が起きました。

この第二松花江は下流にある松花江と合流して、ロシア国境の黒竜江(アムール川)に注ぎ込んでいたため、中国の飲料水源が汚染されただけでなく、ロシアの飲料水源も汚染されてしまいました。

この事故では、化学工場の爆発事故や河川の汚染に関する情報開示が遅れたことなど中国行政当局の対応に難があり、ロシアを初め国際社会から強く非難されることになりました。

世界各地で起きた化学工場の事故などを教訓にして、化学産業界が積極的に情報を公開していくという取組みなどが増えてきたおかげで、地球規模の環境問題という人類の危機がようやく広く認識されるようになってきました。

「環境法令」へ ・・・ 「持続可能な発展(sustainable development)」

1982年にナイロビにて開催されたUNEP理事会特別会合で、特別委員会の設置が提案されました。これを受けて1984年に「環境と開発に関する世界委員会(World Council on the Environment and Development : WCED)」が設置されました。

この委員会は、当時ノルウェー首相を務めていた女性のグロ・ハーレム・ブルントラントが委員長を務めたことから「ブルントラント委員会(Brundtland Commission)」と呼ばれるようになります。

1987年に、ブルントラント委員会は「地球の未来を守るために : われわれ共通の将来(Our Common Future)」という報告書をまとめました。この報告書により初めて「持続可能な発展(sustainable development)」という考え方が世界に向けて発信されました。

報告書では、持続可能な発展という概念を次のように定義しています。

この概念はその後、世界中へ広がり、各国で環境保護や持続可能な発展への気運が高まるようになり、さらに、世界首脳会議(サミット)でも取り上げられるようになりました。

「環境法令」へ ・・・ 「有害化学物質の適正な管理 (アジェンダ21)」

1992年6月3日から14日まで、南米ブラジルの都市リオ・デ・ジャネイロで「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」が開催され、「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェンダ21 (地球環境保全のための行動計画)」が採択され、地球規模の環境と開発に関する国際的合意が形成されました。

「アジェンダ21」の第19章では、「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む化学物質の適正な管理」がうたわれています。

また第19章では、世界共通の課題として化学物質の規制目標が掲げられるとともに、6つのプログラム領域と1つのサブセクションが示され、それぞれについて目標や行動計画が示されています。

そしてリスク評価をもとにした化学物質管理の重要性を明確に位置付けるなど、化学物質管理のあるべき姿として大きな影響を与えるものとなっています。

さらに、化学物質の全ライフサイクルを考慮に入れた企業の自主管理などが位置付けられるとともに、化学物質のリスクに関する地域市民の「知る権利」についても言及されています。

これらは、国際化学工業協会協議会(ICCA)が提唱しているレスポンシブル・ケア・アプローチの進展にも寄与することになります。

このような動きに合わせ、化学物質の環境問題に対する各国の参画や各国際機関の連携による世界的取組みを促進するため、1994 年に「化学物質の安全性に関する政府間フォーラム Intergovernmental Forum on Chemical Safety : IFCS」が設置されました。

また1995 年には「化学物質の適正管理のための国際機関間プログラム the Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals : IOMC」が設立され、化学物質のリスク管理に関する国際的な体制が整えられてきました。

このIOMCの目的は、(1) 化学物質の分野における国際協力の強化、(2) 各機関におけるプログラムの効果の拡大、(3) 共同または個々に実施される政策と活動の調整により、人の健康と環境に関わる適正な化学物質管理を実現することです。

これにより化学物質のリスク管理に関する国際的協力体制がさらに進展することになり、このような世界的流れの中で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)など化学物質関係の条約も多く採択されることになります。

その後、2000年のIFCS第3回会合では、アジェンダ21第19章を実行するための優先行動計画が取りまとめられ、具体的な達成目標年を付した「バイア宣言」が採択されました。

その具体的な達成目標として、(1) 2001 年までのPOPs条約の採択、(2) 2003年(第4回会合)までのロッテルダム条約の発効や化学物質の分類と表示の調和システムについての合意、(3) 2004年までの化学物質安全性点検をさらに1,000物質実施すること、(4) POPs条約の発効やMSDS制度の適切な実施、(5) 2005年までの有害化学物質に関する情報交換システムの稼働などが掲げられました。

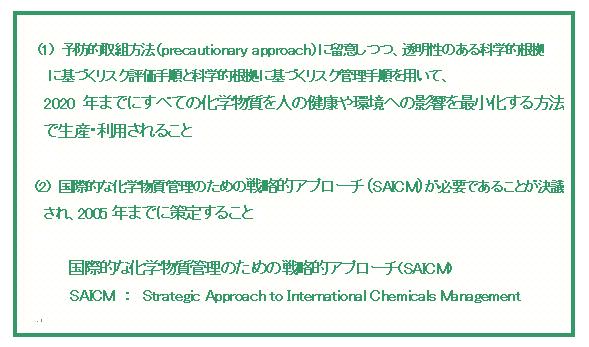

2002年9月に、南アフリカのヨハネスブルクで「持続可能な開発に関する世界首脳会議(World Summit on Sustainable Development : WSSD)」が開催され、アジェンダ21 (地球環境保全のための行動計画)の採択から10年間の進捗を踏まえて「持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画」が定められました。そのなかで特に化学物質管理に関して、世界首脳によって次のような中長期目標が合意されました。

「環境法令」へ ・・・ 「戦略的アプローチ(SAICM)」

2005年9月、欧州オーストリアの首都ウィーンで第3回「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ準備会合」が開催され、「SAICMの案」が策定されました。

2006年2月4日から6日まで、中東のドバイ首長国の首都ドバイにおいて、「第1回国際化学物質管理会議(International Conference on Chemicals Management : ICCM)」が開催され、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)が策定されて、国連環境計画(UNEP)において承認されました。

国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)の概要

SAICMは、「国際的な化学物質管理に関するドバイ宣言」と「包括的方針戦略」および、これらに関するガイダンス文書である「世界行動計画」の三つの文書から構成されています。

(1) 国際的な化学物質管理に関するドバイ宣言(ハイレベル宣言)

以下のような事項を含む30 項目からなる宣言です。

・ 地球規模の化学物質の生産・使用、特に途上国における化学物質管理の負荷の増大により、社会の化学物質管理の方法には根本的な改革が必要である

・ ヨハネスブルグ実施計画の2020 年目標を確認すること

・ 子供、胎児、脆弱な集団を保護すること

・ 化学物質のライフサイクル全般にわたる情報及び知識を、一般公衆にて利用可能とすること

・ 国の政策、計画、国連機関の作業プログラムの中に、SAICM を統合すること

・ 化学物質及び有害廃棄物の適正管理を達成するため、すべての関係者の対応能力を強化すること

・ ボランタリーベースで、公的及び民間の財源から国家的又は国際的な資金を活用し、南北格差の是正のため技術支援や財政支援を実施すること

(2) 包括的方針戦略

SAICM の目的、対象範囲、必要性、財政的事項、原則とアプローチ、実施と進捗の評価について定められています。

(3) 世界行動計画

SAICM の目的を達成するためのガイダンス文書として、273の行動項目がリストアップされ、実施主体、スケジュールなどが示されています。

その後、2009年5月11日から15日まで、スイスのジュネーブで「第2回国際化学物質管理会議(ICCM2)」が開催されました。各国や国際機関などにおけるSAICMの実施状況についてレビューが行われ、さらに、ナノ材料の安全性、製品中の化学物質、塗料中の鉛、E-Wasteについての今後の対応などが検討されました。

ナノ粒子特性評価手法開発プロジェクトについて

「第2回国際化学物質管理会議(ICCM2)」で議題となったナノ材料の安全性を評価する手法を開発するわが国のプロジェクトについて紹介します。

(1) プロジェクト名称 : ナノ粒子特性評価手法開発

NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の事業として、平成18年度から平成22年度までの5ヵ年計画で実施。

(2) プロジェクト予算 : 事業費総額約20億円

(3) 目的など

・ ナノ粒子の物理・化学的特性評価技術(計測等)の開発と評価の実施

・ 物理・化学的特性が評価された試験試料を用いた安全性に係る試験、リスク評価手法の開発

・ 工業生産された代表的なナノ粒子についてのリスク評価の実施、評価書の策定

・ ナノ材料の自主管理を含む管理の枠組みの提案

・ OECD 活動へのわが国からの貢献、など

(4) 実施機関

・ 独立行政法人産業技術総合研究所、学校法人産業医科大学

(5) プロジェクト成果発表

NEDO の「ナノ粒子の特性評価手法の研究開発」プロジェクトは、平成22 年度に終了し、その国際シンポジウムが、2011年9月29日、9月30日の2日間にわたり開催されます。(参加費無料、事前申込制、受付締め切り9月15日)

カーボンナノチューブ(CNT)、フラーレン(C60)、二酸化チタン(TiO2)ナノ粒子といった工業生産された代表的なナノ粒子のリスク評価などの成果発表が行われます。

事前申込や詳細は、国際シンポジウムホームページをご覧ください。

SAICMに沿った環境法令(化学物質法規制等)の制定という流れ

将来も引き続き、SAICMの進捗フォローアップなどを行うため、「国際化学物質管理会議(ICCM)」を、2012年、2015年、2020年に開催することになっています。

このように昨今では、世界首脳会議等で形成された合意をもとに、各国でSAICMに沿った環境法令(化学物質法規制等)が制定されるという流れになってきています。

わが国でも、環境基本計画などの政策文書へこのSAICMの考え方を取り込むとともに、厚生労働省、環境省、経済産業省などの関係省庁による連絡会議などにおいて、SAICMに沿った取り組みの状況についてフォローアップを行うことになっています。

( 第3回 「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議 - 後編 - 完 )

次回は、環境法令の体系や各種の化学物質法規制の概要などを紹介する予定です。

第1回 化学物質法規制の背景などを考える

第2回 「環境法令」制定のもとになった環境問題や国際会議 - 前編 -

第4回 国際条約、わが国の法令の体系、環境法令の分類など

第5回 わが国の環境基本法の概要

第6回 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の概要

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ご感想・ご要望など御座いましたら、ご一報いただけましたら幸いです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|